構造VEドットコムをご覧いただき、ありがとうございます。

この記事は、鉄骨造(S造)の大梁の構造設計や構造計算において、主に考慮すべきポイントや参考になる文献をご紹介します。

また、これらのポイントに対応しつつ経済的な設計を支援する「S造大梁 部材提案ツール」の便利な使い方と、その計算根拠についても紹介します。

ツールの利用者様だけでなく、構造設計の実務や、一級建築士試験等を学習している方にも役立つ内容です。

なお、ツールを初めてご利用の方はトップページの利用規約をご確認ください。

1.曲げに対する断面の算定

S造大梁の圧縮力と曲げに対する断面算定は『鋼構造設計規準2019年版(書籍リンク)』の「6章 組合せ応力」(p.61~)を参考に行います。

設計では「長期荷重時」と「短期荷重時」のそれぞれにおいて、許容曲げ応力度fbに対する曲げ応力度cσbの比を1.0以下とするように示されています。

※著作権の関係上、具体的な計算式は書籍をご確認ください。

許容曲げ応力度が不足する場合の対応

1)許容曲げ応力度を高める方法

・座屈止めを設ける(増やす)

許容曲げ応力度は、座屈長さが短いほど高くなります。

・基準強度が高い鋼材にする

許容曲げ応力度は鋼材の基準強度Fを高めると、高くなることがあります。

例えば、大梁によく使用される鋼種(厚さ40mm以下)では、基準強度F=235N/mm2のSS400やSN400から、F=325N/mm2のSM490やSN490へ変更します。

・部材形状を変える

許容曲げ応力度は、座屈しにくい形状とすることで高くなる場合があります。

具体的には、圧縮フランジの断面積を増やす、断面2次モーメントを大きくすることで、許容曲げ応力度が高くなることが多いです。

2) 曲げ応力度を低くする方法

・断面係数が大きな部材にする

曲げ応力度は、部材に加わる曲げモーメントMを部材の断面係数Zで割った値です。

この部材係数は、部材の断面が大きくなると大きくなりますが、断面積が同じH形鋼の場合で考えると、はりせいが大きい、フランジが厚い時が特に大きな値となります。

逆に、許容曲げ応力度が過剰な場合は、上記の対応を逆に行うことで、経済性に配慮します。

曲げに対して設計する場合には、さまざまな対応方法があることがご理解いただけたと思います。

どの対応が合理的かは、材料単価、施工単価、意匠計画、施工性、他の部材との兼ね合い等により、物件ごとに異なるため、技術者の経験と判断に委ねられる部分も少なくありません。

特に新規準式を採用する場合には、どの対応が合理的か直感的に理解することは難しいです。

部材提案ツールを用いた検討

部材提案ツールでは「STEP1必須事項の入力」において、梁端部および中央部の長期・短期の最大モーメントを入力することで、それに対応した大梁部材を、市場単価や他の条件も考慮した上で提案します。

2.せん断力に対する断面の算定

S造大梁のせん断力に対する断面算定は『鋼構造設計規準2019年版(書籍リンク)』の「6章 組合せ応力」(p.61~)が参考になります。

※著作権の関係上、具体的な計算式は書籍をご確認ください。

この規準では、「長期荷重時」と「短期荷重時」の最大せん断力に対してそれぞれ設計することが求められています。

許容せん断力が不足する場合の対応

1)端部の接合部で不足している場合

- ボルトの本数や径を増やす

- ガセットプレートの厚さ・はしあきを大きくする

2)部材の断面で不足している場合

- 部材断面積を大きくする

- 基準強度が高い材を選択する

逆に、許容せん断力が過剰な場合は、上記の対応を逆に行うことで、経済性を考慮します。

曲げに対する設計とは異なり、どの対応が合理的かは比較的選びやすいと思いますが、曲げやたわみ、納まりなどの他の検討項目との総合した判断は、技術者に委ねられます。

部材提案ツールを用いた検討

部材提案ツールでは「STEP1必須事項の入力」において、長期と短期の最大せん断力を入力することで、せん断力に対応し、規準を満たす大梁部材を提案します。(接合部の提案も今後行いたいと考えています)

3.たわみに対する断面の算定

S造大梁のたわみに対する検討は「使用上の支障が起こらないことの検証が必要な場合(平12建告第1459号第1)(国交省HPリンク)」において以下のように指定されています。

「たわみをスパンの1/250以下、または梁せいをスパンの1/15以下」

基準を満たせない場合の対応

- はりせい、はり幅を大きくする。(はりせいを大きくする方が効果大)

- 合成はりとする。(スラブ剛性を見込んでたわみを減らす)

- スパンを短くする(架構計画の見直し)。

部材提案ツールを用いた検討

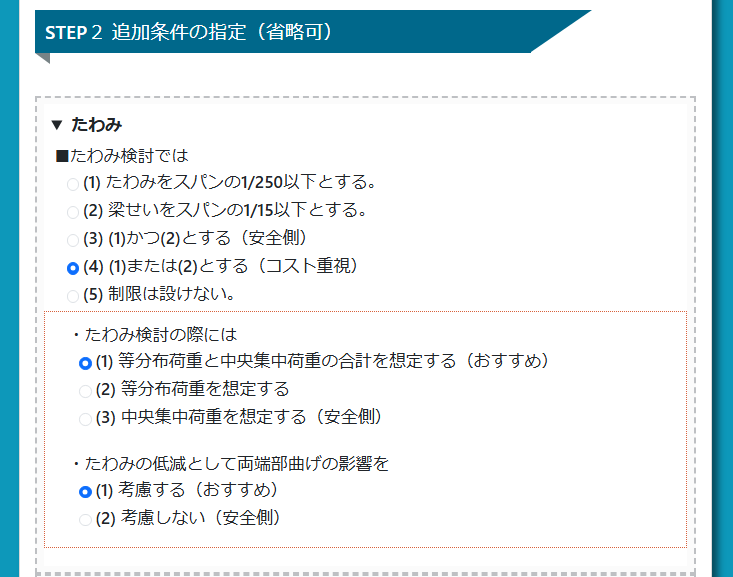

部材提案ツールでは、STEP2の【追加条件の指定】の【たわみ】で設計方針を指定することで、方針に応じた部材を提案します。

設計方針は、以下の選択肢があります。

(1) たわみをスパンの1/250以下とする。

(2) 梁せいをスパンの1/15以下とする。

(3) (1)かつ(2)とする(安全側)

(4) (1)または(2)とする(コスト重視)

(5) 制限は設けない。

第1459号に最低限準拠したコスト重視の場合は選択肢 (4)、より厳しい条件を求める方は設計方針に応じて(1) (2) または (3) を選択してください。

また、(5) を選ぶことでたわみの検討を無視することも可能です。

想定する荷重条件は、以下の3通りから選択できます。

(1) 等分布荷重

(2) 集中荷重

(3) 両者の組み合わせ

両者の組み合わせを想定した場合、それらの割合についても梁スパンと応力の値とのバランスから推定しています。

たわみを計算する際の端部曲げの曲げ戻しによる低減効果を考慮すると、たわみ量を実情に応じて小さく評価することができます

具体的な、たわみ量の計算方法については、別途記事を作成する予定です。

4.柱梁接合部に対する検討

S造柱梁接合部の断面算定は『鋼構造限界状態設計指針2010(書籍リンク)』の「第3章終局限界状態設計」の「3.6.3 各種接合部の最大耐力」(p.42~)と「3.6.4 各種接合部の降伏耐力」(p.50~)が特に参考になります。

※著作権の関係上、具体的な計算式は書籍をご確認ください。

検討では、

「柱梁接合部パネルの降伏耐力が、両側に接続する大梁の降伏耐力の和より大きくなるように設計」します。

設計者の判断により、両側に接続する大梁ではなく上下に接続する柱の降伏耐力を使用することも可能です。

規準を満たせない場合の対応

1)接合部パネルの降伏耐力を高める

具体的には、パネル部分の板厚を厚くすることや、基準強度を高くする、パネルのせい・はばを大きくすることなどが考えられます。

2)接続する部材の降伏耐力を低くする

具体的には、接続する部材の強度を低くする、梁せいや柱せいを小さくするなどが考えられます。

1)と2)をご覧になって気が付かれた方もおられるかと思いますが、どちらかへの対策が、もう一方に悪影響を及ぼすことが多いです。

例えば、パネルのせい・はばを大きくすると、接続する部材のせいも大きくなります。

また、接続する部材の強度と、パネルの強度を揃える場合にはパネルの材強度を上げると、接続部材の強度も上がってしまいます。

そのため、設計者は合理的な対策を行うために、状況に応じてバランスの良い対策を行う必要があり、試行錯誤や経験が重要になります。

部材提案ツールを用いた検討

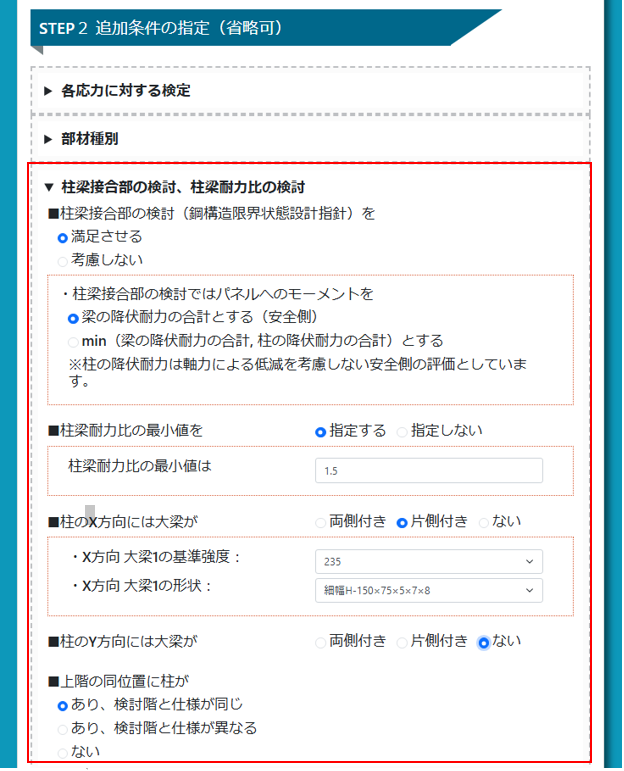

【S造 柱】の部材提案ツールでは、STEP2の【追加条件の指定】の【柱梁接合部の検討、柱梁耐力比の検討】で設計方針を指定することで、方針に応じてバランスの良い部材を提案します。

5.柱梁耐力比に対する検討

S造柱梁耐力比に対する検討は日本建築センター「冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル(2003)」が特に参考になります。

柱梁耐力比とは、

「はりの全塑性モーメントに対する柱の全塑性モーメントの比率」のことです。

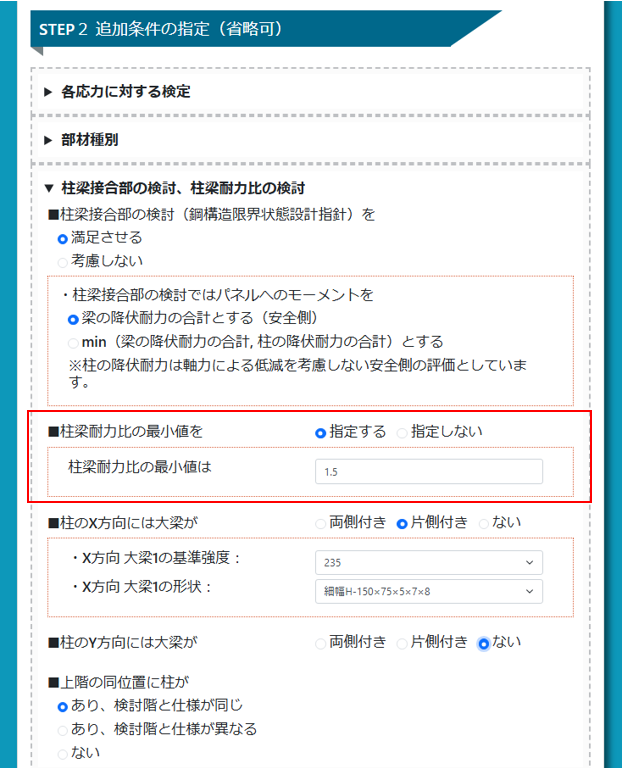

ルート2で設計を行う場合には、この柱梁耐力比を全ての柱梁接合部箇所において1.5以上にする必要があります。

また、ルート3の設計においてもSTKR材の柱で全体崩壊系として設計するためには、各層で「大はりの全塑性モーメントの合計値」に対する「柱の全塑性モーメントの合計値」の比率を1.5以上としなければなりません。

規準を満たせない場合の対応

1)柱の全塑性モーメントを高くする方法

・柱の断面を大きくする、板厚を厚くする

・柱の基準強度を上げる

2)大はりの全塑性モーメントを低くする方法

・はりの断面を小さくする

・はりの基準強度を上げる

逆に、許容せん断力が過剰な場合は、上記の対応を逆に行うことで、経済性を考慮します。

大はりの断面や基準強度は、他の検討項目により下げられないことが多いため、一般的には柱の全塑性モーメントを高める方法を採用することが多いですが、条件によっては大はりの全塑性モーメントを低くする方法を採用することでより合理的な対策になる場合もあります。

部材提案ツールを用いた検討

【S造 柱】の部材提案ツールでは、STEP2の【追加条件の指定】の【柱梁接合部の検討、柱梁耐力比の検討】で設計方針を指定することで、柱梁耐力比が任意の値以上となる柱とはりの組み合わせの内、合理的なものを提案します。

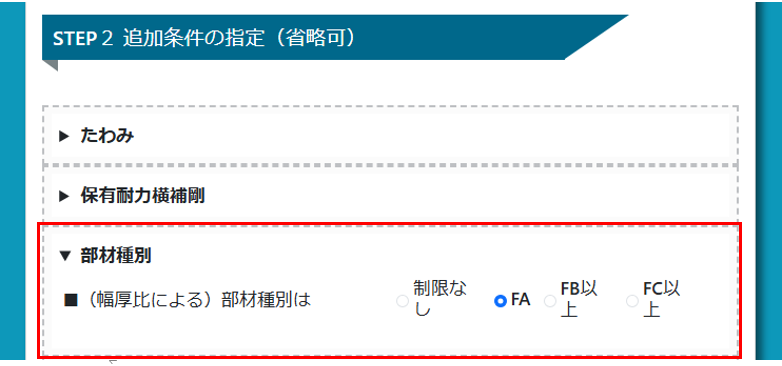

6.部材種別の指定

部材種別とは、

「部材の靭性が高さ、粘り強さ」を表すランクのことです。

部材種別のランクが高いほど(FAが最高、FDが最低)靭性が高いことを表し、ルート3で設計する場合に必要保有水平耐力Qunを算定するために必要な値です。

S造大梁の部材種別に対する検討は「昭和55年建設省告示第1792号)(国交省HPリンク)」において指定されています。

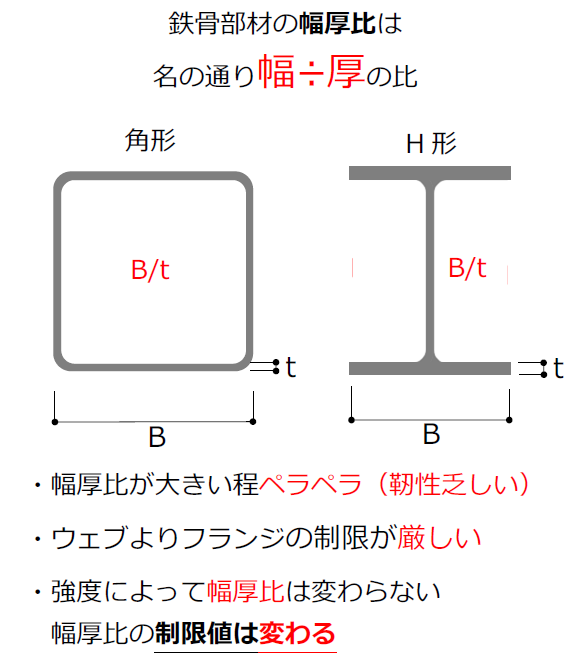

S造はりの部材種別は、炭素鋼の場合には幅厚比と基準強度Fによって決まります。(ステンレス鋼の場合については割愛しますが、上記のリンクにて記載があります)

H形鋼の場合は、フランジとウェブのそれぞれについて基準値があり、ウェブよりフランジの方が制限が厳しいです。

具体的な幅厚比の基準値は以下の表の通りです。

※リンク先の表3―4には、記載があります。

| はり部材種別 | フランジ | ウェブ |

| FA | \( 9\sqrt{\frac{235}{F}} \) | \( 60\sqrt{\frac{235}{F}} \) |

| FB | \( 11\sqrt{\frac{235}{F}} \) | \( 65\sqrt{\frac{235}{F}} \) |

| FC | \( 15.5\sqrt{\frac{235}{F}} \) | \( 71\sqrt{\frac{235}{F}} \) |

| FD | FA~FC以外 | FA~FC以外 |

部材種別の評価をあげたい場合の対応

- 幅厚比を小さくする。(部材外形を小さくする、または板厚を厚くする)

- 基準強度Fを低くする。

- (FDランクの場合)脆性的な破壊が生じないようにせん断耐力を高める。

部材提案ツールを用いた検討

本ツールでは、STEP2の【追加条件の指定】の【部材種別】で設計方針を指定することで、方針に応じた種別の部材の中から合理的なものを提案します。

【参考】幅厚比とは、「部材の幅に対する板の厚さの比のこと」で、値が大きいほどペラペラで座屈しやすいといえます。

7. 保有耐力横補剛の検討

大はりの保有耐力横補剛とは、

「大はりの横座屈を防止して耐力を十分に発揮させるために、横補剛材を設ける設計のこと」です。

特に参考となる規準は『鋼構造限界状態設計指針2018年版(書籍リンク)』の「第15条 梁・柱および柱梁接合部のせん断に対する算定 3.柱梁接合部」(p.156~)です。

ルート2の設計では、この保有耐力横補剛の検討を満足させる必要があります。

また、ルート3の設計においても、保有耐力横補剛の検討を満足できない場合には、最も不利な部材種別であるFDとして設計しなければいけません。

保有耐力横補剛の検討方法

この検討には、以下の2つの方法があります

1)横補剛を大はりの「全長にわたって均等に配置」する方法

2)横補剛を主に大はりの「端部付近に集中して配置」する方法

一般的にロングスパンの大はりでは、2)の方法の方が少ない補剛箇所数で基準を満足できるとされています。

規準を満足できない場合の対応

- 補剛箇所数を増やす

- 検討方法を見直す(2つの検討方法で必要な補剛箇所数が異なる場合があるため)

- 部材の形状を中幅や広幅へ変更する

横座屈しやすい部材ほど多くの補剛が必要となるため、広い幅の部材の方が有利になります。

ただし、曲げモーメントに対する検討では細幅の方が有利な場合があるため、バランスを考慮した部材選定が求められます。

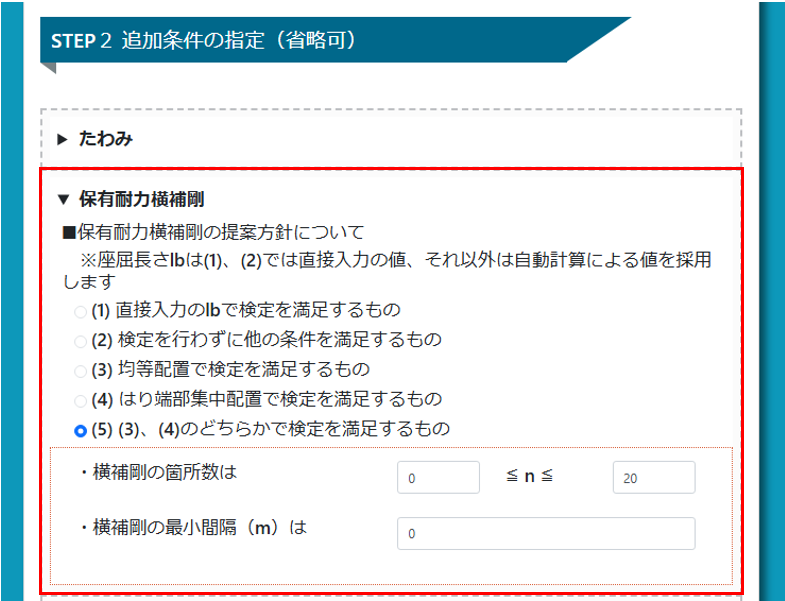

部材提案ツールを用いた検討

本ツールでは、STEP2の【追加条件の指定】の【保有耐力横補剛】で設計方針を指定することで、方針に応じて保有耐力横補剛を満足できる部材の内、合理的なものを提案します。

設計方針は、以下から選択することができます。

(1) 均等配置で検定を満足するもの

(2) はり端部集中配置で検定を満足するもの

(3) (1)、(2)のどちらかで検定を満足するもの

(4) 直接入力のlbで検定を満足するもの

(5) 検定を行わずに他の条件を満足するもの

選択肢(1)、(2)ではそれぞれの方法で検討を行い、補剛数ごとに最もおすすめの部材を提案します。

(おすすめの部材が同じ場合には、補剛数が少ない方のみを提案します)

選択肢(3)では、2つの検討方法を両方行い、補剛数ごとにコストが優秀な結果のみを提案します。

選択肢(4)では、STEP1の【必須事項の入力】の座屈長さlbをもとに補剛数を決定し、その補剛数に応じておすすめの大はりを提案します。

8. ツールの基本的な使い方

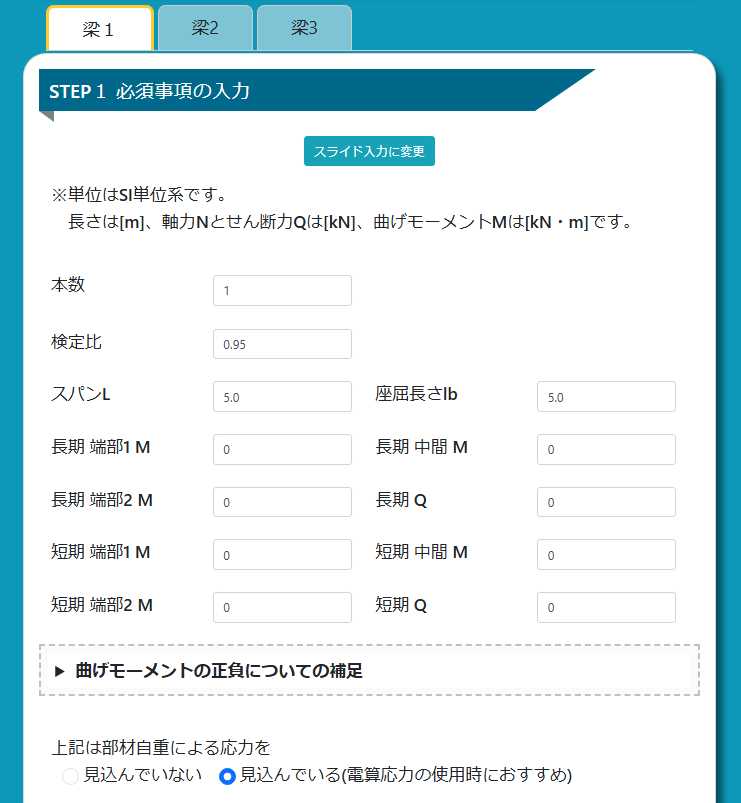

STEP1:応力等の入力

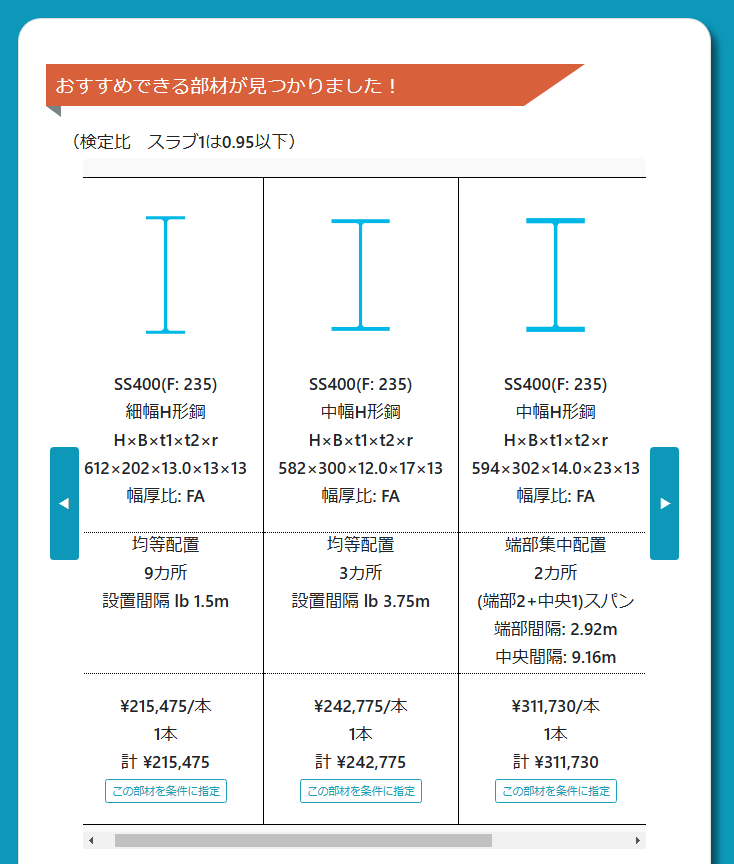

本数、検定比(初期値は0.95以下)、スパン、座屈長さ、長期曲げモーメント(端部、中央)、長期せん断力、短期曲げモーメント(端部、中央)、短期せん断力を指定します。

※単位はSI単位系です。長さは[m]、せん断力Qは[kN]、曲げモーメントMは[kN・m]です。

また、入力した応力が部材自重による応力を含んでいるか否かを選択することでより正確に部材をおすすめすることが可能です。

大梁の応力は電算の値を入力する場合が多いと思いますので、見込んだ値を選択することをおすすめします。

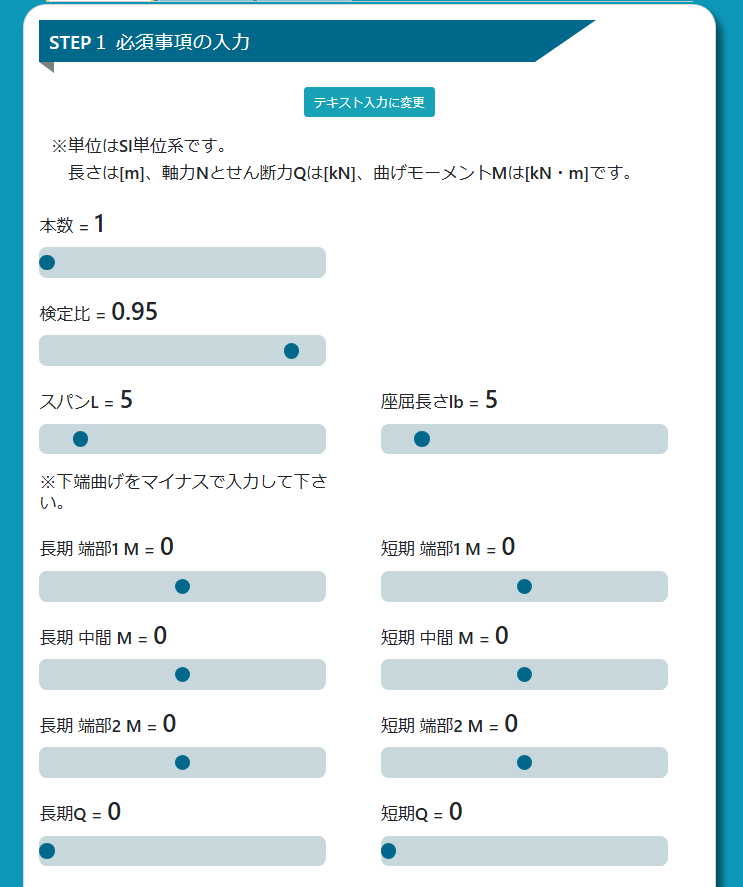

応力等の入力は、デフォルトではテキスト入力となっています。

PCでツールを利用する際はテキスト入力が使いやすいですが、スマートフォンやタブレットで利用する際には、スライド入力が有利になる場合もあります。

スライド入力に変更する場合は、STEP1最上段の【スライド入力に変更】をクリックして下さい。

スライド入力の状態からテキスト入力に変更する場合には【テキスト入力に変更】をクリックして下さい。

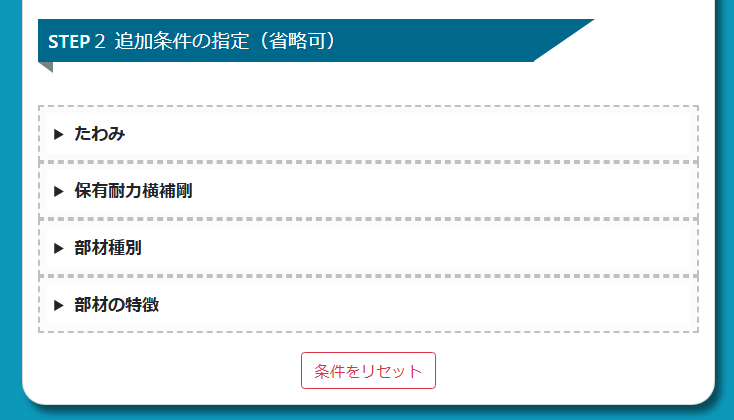

STEP2:条件の指定

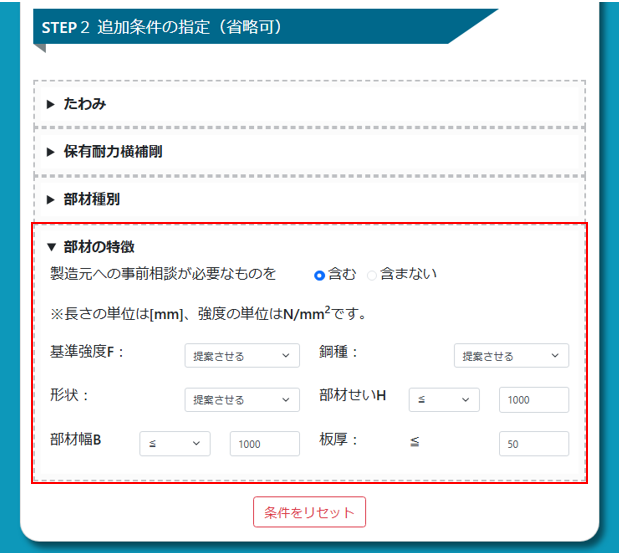

たわみや保有耐力横補剛といった設計方針、および部材種別、はりせい、コンクリート強度、鉄筋径等の部材の条件を指定します。

STEP3:システムを実行

【おすすめ部材を表示】ボタンをクリックすると設定応力や設計方針を満たす経済的なおすすめ部材の案を表示します。

システムを実行してからおすすめを表示するまで通常、数秒~2分程を要しますが、STEP2で基準強度Fや鋼種を指定すると検討速度が数倍になります。

検討中の画面からおすすめが表示されない場合は、ブラウザの更新をお試し下さい。

9.ツールの効果的な使い方

条件を絞りすぎない検討

特に条件が決まっていない場合は、まずはSTEP2内の「部材の特徴」をスキップしてSTEP3を先に実行することをおすすめします。

これにより、普段選択しない部材の中から経済的なものが見つかるチャンスが広がります。

また、STEP3実行後でも、直前に入力した応力条件は引き継がれますので、一度表示されたおすすめ部材を確認し、その後でSTEP2の条件を絞り込みを行う手順でも労力を抑えられます。

10.ツールの対象範囲

本ツールで対象としている範囲は以下の通りです

| 部材寸法 H×B×t1×t2 | 細幅 :最大 612×202×13×13 中幅:最大 918×303×19×37 広幅:最大 498×432×45×70 |

| 鋼材基準基準F(N/mm2) | 235、325 |

| 鋼種 | SS400、SN400、SM490、SN490 |

11.ツールのコスト計算根拠

おすすめ部材に表示される参考コストは以下の団体様より一般公開されているデータに基づいて算定しています。

■施工手間費

一般公開されている情報が見つからず、現状では材料費のみで検討しています。

おすすめの資料やHPなどが御座いましたら、ぜひXまでご連絡ください。

■鉄骨材料費

参考HP:「東京製鐵株式会社」様 2025.3時点 リンクに移動

具体的な単価に関しては、参考HPをご参照ください。

H形鋼について、SM490材は、SM490AとSM490B、SM490YA、SM490YBの4種類の単価が記載されていますが、本ツールでの参考単価はSM490Aの値を使用しています。

また、同様にSN400はSN490Aの値、SN490はSN490Bの値を使用しています。

こちらのHPでは、鋼板や矢板、異形鉄筋などの価格も公表されています。

12. 参考にさせて頂いた書籍とHPリンク集

■参考書籍販売ページ

・日本建築学会様「鋼構造許容応力度設計規準」リンクに移動

・日本建築学会様「鋼構造限界状態設計指針・同解説」リンクに移動

■参考HP

・「東京製鐵株式会社」様 リンクに移動

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本ツールが皆様の設計に役立つことを願っております。

お気づきの点や改善要望などございましたら、お気軽にご連絡ください。

X(旧Twitter)の確認頻度が多いので、アカウントをお持ちの方は下記までDM等でご連絡いただけると、比較的早い返答が可能です。

投稿者プロフィール

-

構造VEドットコムの管理をしています。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。